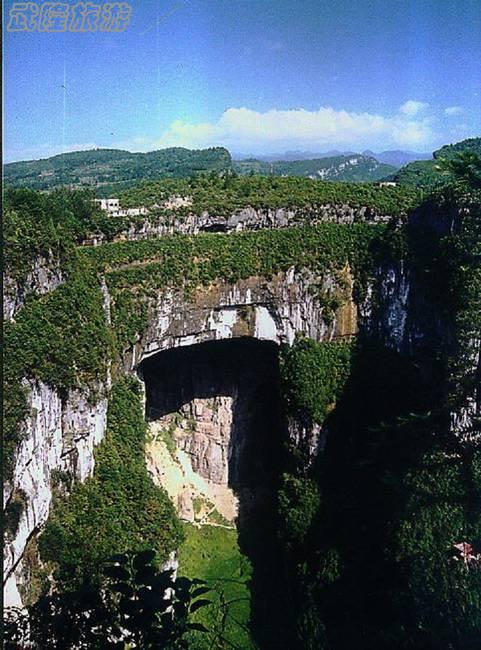

重慶武隆有個“天坑”,距重慶市區百來公里。盛夏的重慶市區正受著“火爐”炙烤,但天坑最高溫度也就二十多度,清涼之氣習習拂面,真是個避暑的好去處。

我誤打誤撞去了“天坑”,可即便到了入口處我還想象不出重慶附近居然還會有這么個神奇的地方。乘景區的垂直觀景電梯往下,但見四周的的巖石仿若黧黑的海水打四周往上涌。電梯停下,我們一腳跨進石頭的世界,感覺前后左右都被石頭擁著,不禁讓人疑惑自己是走進了地球的心臟,如果不是頭頂上那片小小的藍天白云的話。

這片小小的藍天有多小呢?近2000畝。也就是說,這天坑的“井口”有2000畝那么大。

群山中,驟然凹下去一片,它就是天坑了。

此天坑的成因,據說在億萬年的歲月長河的某個時點,地下水溶蝕了這里的石山,轟然一陣巨響,天崩地裂,山體塌陷,就形成了我們今日看到的天坑。滄海桑田,大自然用它無與倫比的鬼斧神工,經過千萬年雕琢,將石頭扮成或鷹飛,或虎跳,或猿騰,或駱駝緩行,或風起云涌,或浪遏飛舟……總之千奇百怪的形態只怕想不到,因為巖石的形態足可以窮盡我的想象。

天坑周遭絕壁上,或者相對平緩的底部,居然也是一派生機勃勃的翠綠,頑強的松樹咬住巖壁,顯出沐雨櫛風后歷經磨難后的遒勁,草兒見縫插針地長得綠意萋萋。不由得不感嘆萬物頑強的生命力。

若有若無地有條路,赫然有座唐宋風格的古院落。

這是什么地兒?

天福官驛。

說是始建于唐武德二年。

想不通在這沒有人煙的地方設個驛站做什么?同伴們紛紛猜測驛站的用途,但實在不明白如此偏僻處怎么會有人打此通行。答案是有的,原來是張藝謀拍電影《滿城盡帶黃金甲》的外景地,而且據說是唯一的外景地。這就難怪了,張藝謀演繹出來的東西,有意思,也能吸引人,人們就不去追究它的前世今生了。所以人們在驛站里頭看電影片段,看驛站機構設置,晃晃停在院子里那架碩大仿古馬車一人多高的轱轆,也算是天坑中一個活生生的景致吧。

驛站大門口,擺著一溜竹椅做的“滑竿”,抬滑竿的人散坐旁邊,見游客來到便殷勤攬生意,游客需要了,立即笑嘻嘻地抬起滑竿上路,在平整的路面還會巔起滑竿,有節奏地起伏。同伴老謝腰椎不好,走路多了右腳就疼,走起路來就一瘸一拐的。抬滑桿的漢子當然覺得這是個機會,立即上來推薦。但老謝說自己能行不需要滑竿。他不甘心,說到出口還有好遠呢,而且路不好走……其狀懇切。

他跟著走了一段路,沒說動老謝,卻與我聊了起來。他說,自己祖祖輩輩守著天坑過日子,在有土的地方種些玉米高粱,日出而作,日落而息。后來政府開發景點,把天坑附近居住的山民遷到鎮里蓋房子安置,但沒工作安排,年輕人外出打工了,譬如到重慶當“棒棒”,像他自己舍不得住熟了的家,被景區安排進來抬滑竿,也是個力氣活,但家就在身邊,圖一頭吧。景區升級成“五A”級后,抬一趟滑竿一般200塊錢,當然可以還價。如果生意好一天能有兩撥客人,也能搞個百多塊錢,還是不錯的。

我說,你跟了老半天,沒攬成生意不是虧了嗎?

咦,這很正常啊,經常是這樣,哪能指望每朵云都下雨。

他用緩慢的四川話說著,特有意趣,我對他有點刮目相看了。

說到下雨,我才注意到,在天坑里走得好好的,天上陽光燦爛,頭上卻忽然會飄來一陣清涼的雨絲。飄飄灑灑的,在陽光下織出一道道彩虹。

是山頂滲出來的泉水。我算是真理解了山有多高,水有多高的意思。山泉匯于谷底,聚成一溪靈動的溪流。很綠,說是礦物質太豐富的緣故。我在谷底尋了兩塊石頭,拿在手上。干了純白,擱水里卻通紅似血,很好玩。

天坑另一邊,有條“地縫”,據說更為壯觀。天坑里的溪水是不是流向了那兒?