在中國版圖上,群山密布的西南地區躲藏著一個年輕的直轄市重慶,在重慶崇山峻嶺中深藏一個武隆縣。立夏以后,我與鷹潭市土木建筑學會的領導一行10人初次入川,是沿著浙湘、湘黔鐵路進去的。

讀萬卷書,行萬里路,真要脫去塵濁而有所感悟,還是要到自然界里走一走,到不同的地方去體驗不同的風俗,想必比囿于一隅更有利于放飛思想。

次日上午,隨著轟隆隆的車輪聲急促前行,開始有了隧道,一個接一個,數也數不清,總感覺“山重水復疑無路”之后必定是“柳暗花明又一村”吧。果不其然,不知是出了那個山洞隧道,車廂里有人騷動:武隆到了。窗外,一派美景從天而降,這就是深藏在重慶的崇山峻嶺中武隆嗎?難怪道路上設置了長長短短、大大小小無數個隧道,讓人不經過九九八十一洞,不會體會到巴山涉水渝路艱險;難怪詩人李白會發出“蜀道難,難于上青天”的感慨。

常常,一個地方會因為一個獨特的自然風貌或者典型的人文而名揚天下。武隆便獨占了這樣的優勢!作為“中國南方的喀斯特”的重要組成部分列入《世界遺產名錄》,也讓這座烏江邊的小山城逐漸的華麗、雅致起來。

我們從縣城出發,沿高低盤繞的山間公路吟唱前行,白云在山下繚繞,漸次駛向洋水河大峽谷之上的天生三橋與天坑進行游覽。

在導游的引領下,我們沿著石梯順級而下,偌大的天坑讓人驚嘆不已。天坑是由地下的碳酸鹽巖層被溶蝕之后形成塌陷,這些塌陷物不斷被水溶蝕和沖刷,直到整個地下空間露出地面形成,此處兩個相鄰的天坑由暗河長年作用,而相通相連,剩下的沒有垮塌的部分就成了天生石橋懸在半空中。

坐上70多米山崖間的電梯下到坑底,映現在眼前的是天生第一橋“天龍橋”,橋高200米,跨度300米,因其位居第一,頂天立地之勢而得名。穿過此橋向下俯視,詭異的天福官驛站,就在這天龍橋下的天坑里。驛站始建于唐武德二年,是古代涪州和黔州官方信息傳遞的重要官驛,2005年復建。驛站古樸神秘,環境幽絕,電影《滿城盡帶黃金甲》唯一的外景拍攝地就在此。站在驛站前驀然回首,雖人去樓空,但仍可以回想起電影中那段驚心動魄、刀光劍影的場景。四顧仰視,硝壁入云,險、雄、奇、絕,無所不極,動人心魄,蕩氣回腸。繼續前行,便進入了峽谷中的第二座橋“青龍橋”,橋高281米,橋面寬124米,是三橋中最高的一座,形如洞開的天門,在雨后的陽光下,瀑布飛灑如煙如霧,冰冰涼涼。過了青龍橋就是“黑龍橋”了,橋高224米,寬193米,寬和高據世界天生橋第一位。橋洞高而狹長,像一條黑龍盤旋洞頂,洞內幽深陰暗,水聲悠然,陰涼清脆。

一路走在峽谷里,環顧峰青嶺翠、倒掛懸崖、飛瀑流泉,隨著不同的橋形、不同角度的光影、不同的地點,千變萬化地展現給我。它就像一個音樂家:伴著谷底的溪流演奏出柔美的小夜曲,卻又夾雜著山風在峰巔唱響起剛強的交響樂….....,山、水、瀑、峽、橋渾然一體、如詩如畫。突然間我好似被“扔”進深谷里了,有一種莫名的孤獨, “前不見古人,后不見來者”,讓人有一種永遠走不出的感覺。我們不得不敬服大自然的力量,幾經千錘百煉,一番鬼斧神工。

在車上,導游介紹最多的是觀看《印象武隆》,滔滔然不厭其煩,或許是一種自豪感吧。晚上7點30分,我們步行穿過幾百米長的峽谷隧道,來到桃源大峽谷,這是全國唯一一個大型高山峽谷實景創意演出。 70分鐘的表演里,讓人們再也見不到、聽不到逝去的“川江號子”在這里成為千古絕唱;一曲“哭嫁”,讓我們真正理解親情、家的含義;一場麻辣火鍋的表演,讓我們了解到重慶火鍋的起源。在美輪美奐的燈光中,演繹出時空交錯的神奇魅力。這是一場視聽盛宴,也是一段生活悲歌,更是一種曠達而溫潤的美感,我欣賞這種遠古的美感,在風雨中成長的巴渝人,又在風雨中收獲,他們越發的顯得內存飽滿,自然而然就愈加的厚實起來,而滄桑質感最耐人尋味。當文化與大自然真正的交融為一體,所有的語言便顯得蒼白無力,唯有真正的身臨其鏡,才能感受那份來自千百年來傳承的精神。

次日上午,我們又游歷了另一處景點芙蓉洞。這個地下藝術宮殿,空間巨大,兩公里長,被稱于洞穴科學博物館。洞中密布各種各類各形各狀的鐘乳石,有石晶花、石筍、文石晶霜、石膏花、鹿角狀卷曲石,經過億萬年的積累而成,在燈光的照射下琳瑯滿目,美輪美奐。感謝大自然賜予的美景,我們爭相拍照留影,不愿錯過此等佳景。

下午驅車趕往重慶,之后行程雖然寬松,興趣似乎不濃,最遺憾的是沒能去仰望周公館50號,也沒有去渣滓洞蹬上一腳,只是在朝天門碼頭兩江交匯處匆匆一過,覺得朝天門碼頭虎虎地朝著長江,遙指大海,浩浩蕩蕩。

與武隆相比山城重慶更多了些喧囂、浮躁,少了些自然淳樸、靜謐安詳。說實話,去一個地方行走一般都是匆匆一睥,走馬觀花,難究其內,除眼前美景悅目外,是否賞心全憑感悟,武隆讓我記憶深刻。

習近平總書記關于安...

習近平總書記關于安... 武隆籍游客專屬福...

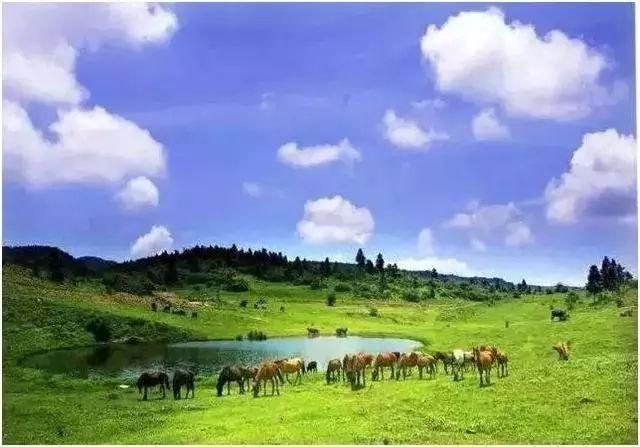

武隆籍游客專屬福... 2020重慶仙女山草原...

2020重慶仙女山草原... 到重慶武隆玩,這些...

到重慶武隆玩,這些...