沒有什么書比歲月深厚,比自然醇香,比河流甘甜。走進江口,所有的歷史、故事,世風世俗沿著山的扇面打開,以碼頭為起點,鋪展著生活,延伸著發展,輻射著文明。從江口開始,以芙蓉江為長廊,一條古老的川黔“絲綢之路”纏繞在青山綠水間,纏繞在白云深處,纏繞在人們的情感里。

吊腳樓下,喧囂、繁華的市井已悄然落幕,我只能站在江邊的石頭上,沿著歷史的深度眺望過去。碼頭、鹽道,烏江文化的重要元素;生活從一個出口呈扇狀向山里延伸,圍繞江口形成了一片又一片的商業文明。馬蹄聲遠了,吆喝聲遠了,古鎮沉默了下來。古廟、和尚墳,江口古鎮建筑的重要遺風,沿著芙蓉江,輝煌了幾多思想,燦爛了幾多信仰,承載著幾多生活,生長出好多歌謠。

聽江口的歌謠,心中充滿了雨意。夜雨江口的背后,不知誰在孤獨。一記江風的吟哦,一記波浪的抽打,都像畫幅一般,在古鎮的記憶里徐徐打開。那樓、那廟、那煙、那霧,都在畫中款款深情地行走。醉在夢鄉里,那搖晃身體的,還有長孫無忌、還有李進士、還有翁若梅……

夢醒了,一切又都清晰過來。廟是古鎮的一個元素,沒有廟,江口就像缺少一個心房,一個裝故事裝訴說裝期望的心房。在江口精神的版圖上,廟曾經是這里人民的精神高地。關帝洗腳退洪救鎮、移彈入江救民的故事,如今還在江口鎮人民的嘴里傳頌。

古鎮籠罩在深深的故事里。在碼頭和鹽道外,黃桷樹和芙蓉樹是江口的常駐居民,她們經歷了古鎮的興衰與繁盛,見證了這里的風起云涌和風云變幻。可以說,這兩種樹是江口古鎮的地理標識。一虬黃桷、一株芙蓉,一片街景,一方江水,組合成江口絕美的風景。樹們沿著山,順著水,發揮著自己的堅強意志,站在這條綠色絲帶般的河廊上,長在這條進山出山的黃金水道旁,挽著古鎮風云,攬著時代沉浮,吸引著幾家歡樂幾家愁的炊煙,開放或凋謝著愛與恨的花朵,生長和衰敗著明與暗的葉子。

有人說,黃桷樹是江口的兒子。這個兒子由于深愛這方土地,才把根深深地扎到這方土地里。看到黃桷樹,看到他偉岸的身軀,看到他龐大的樹冠,你不由得奮發向上。在街角,黃桷樹已經很老了,他把根,深深地扎進烏江水淘洗過的地方,在古鹽道旁見證那些來往的鮮活生命。那些夾雜在吆喝聲里的汗水,已經變成他軀干的養料。他站在崖邊,長成吊腳樓的風景,伸出的枝丫,時常在綠色的江面上照影,獨自垂憐幾百年,守望上千年。

芙蓉樹是江口的女兒,她生長在江邊,依著兩江嫩滑的綠水,長著婀娜多姿的身材,挽著風自由綻放自己的愛情。兒女樹經受著這里父老的栽培,這方沃土的滋養,這片烏江的浸潤,這處民風的渲染,才讓他們根深蒂固,才讓它枝繁葉茂,也才讓這里的文明源遠流長。

在江口,廟已被撤,古道已模糊,只有和尚淘米的故事猶在耳邊。站在芙蓉江大橋上,我只能閱讀那些僅存的吊腳樓,那些黃桷樹和芙蓉樹,那處被江水淘洗的碼頭,卻不能閱讀歷史的縱深。江口在歲月不知不覺的洗禮下,新的樓房在不斷生長,古鎮已變成了一幅新面孔。

行到水窮處,坐看云起時。站在江對岸山梁上俯視江口,太陽把小鎮照亮,鳥鳴點亮。江風吹來,把霧吹散,把滔聲吹去,小鎮出現一片欣欣向榮的景象。大山溫柔地抱著小鎮,炊煙暢快地呼吸,車流形成生活的旋律,像一首高亢的歌,有了一種意象的飛躍。

古鎮之內,新城攜著舊城,像在完成歷史的交接。許多事物,有些在四季之內,有些在四季之外。聽著浪花的聲東擊西,一個季節正在光榮離去,一個季節正昂揚走來。遙望著江口,一些舊的歷史正在尋找歸宿,一個新的時代正在開啟新的未來。

古鎮之外,還是烏江的波光最明亮。烏江流淌,述說了上千年,表白了上千年。江風支持芙蓉花,讓她在江邊再一次盛開。過去遙遠著,現實特別親近。風在一段段說明,水在一段段說明,景色也在一段段說明。一陣風,把我們吹回江口,也吹開了我們在江口駐足時的那些片段。

天黑了,古鎮在過去與現實中融匯,被我用情感縫合了。抬頭望望天宇,星星閃爍,江口擁有的星空,因為有烏江的擦拭和芙蓉江的洗滌,因為有長孫無忌的點綴和李進士的閃亮,顯得溫情而絢爛。

再次站在芙蓉江大橋上,烏江是條分界線,愛在左邊,恨在右邊。江風吹來,薄刀嶺有了憐憫,令旗山開始想念長安。

門票預訂

門票預訂 武隆景區微信

武隆景區微信 武隆景區抖音

武隆景區抖音

武隆籍游客專屬福...

武隆籍游客專屬福... 2020重慶仙女山草原...

2020重慶仙女山草原... 到重慶武隆玩,這些...

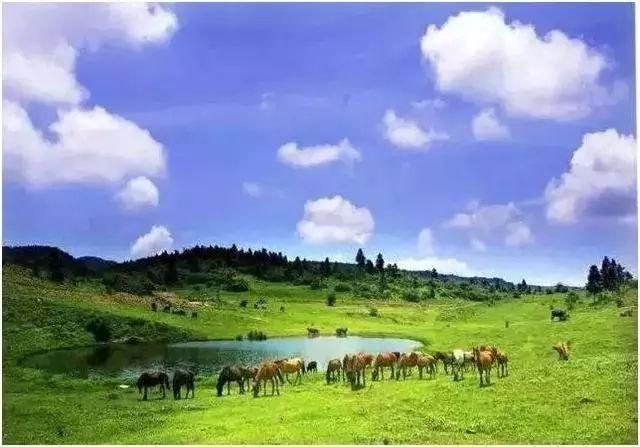

到重慶武隆玩,這些... 真正的南國牧原!仙...

真正的南國牧原!仙...