早在十年前,武隆就在張藝謀導演的《滿城盡帶黃金甲》中跟觀眾打過照面,那個峽谷中的驛站,一度瘋傳網絡,被網友戲稱為“只要有寬帶就可以過一生”的世外桃源。

2012年4月23日,張藝謀、王潮歌、樊躍組成的印象鐵三角,創作的“印象武隆”在武隆首演,至今演出已超過1000場,震撼了超過150萬國際國內的游客。印象武隆以國家級非物質文化遺產“川江號子”為創作基礎,由200多位本地農民組成的演出團隊,每場70分鐘的真情演繹,觀眾在重慶市武隆縣仙女山的桃園大峽谷,親身體驗在壯麗的喀斯特地貌景觀中,幻化出巴山蜀水人民獨有的悲愴與剛毅,鐵血與勇敢……

近日,新浪對話導演王潮歌,聽她講述武隆印象。

新浪戲劇:很多人看印象系列感覺它視覺效果很震感,那么震撼是您對于印象系列的追求嗎?

王潮歌:不是。現在非常多的人,尤其年輕人覺得視覺震撼非常重要,但我覺得這是太其次的 事情了,最重要的還是我們為什么要做這個演出。我在《印象武隆》中做川江號子,第一想跟現在的人說的就是,曾經有那樣的父輩,他們以人與人以命相抵的精神 生存。現代人弄一個電腦就可以工作了,可以跟同事不來往,甚至還會互相競爭;但是在川江的峭壁上,一根線串著所有的性命,每一個人都必須使勁拉,如果你懈 怠掉下去了,所有人都下去了。所以就需要號子,喊齊、鼓勁。這種我們今天中國奇缺的精神,可以讓人和人眼睛對眼睛的時候是干凈的。我每天兩百多人在大山里邊唱號子,我為的是血脈不斷。我把這件事做出來,它能不震撼么?我不想跟觀眾討論簡單的愛情神話傳說,我覺得這個太簡陋,中華民族真沒那么簡陋。我們在這 片廣袤的土地上繁衍不止,一定有一種特別牛的精神。

新浪戲劇:您在《印象武隆》中使用的演員都是當地人,他們沒接受過專業的表演訓練,為什么您會啟用他們?

王潮歌:我就不認為什么叫專業,憑什么您是某某學校畢業您就有資格當演員,憑什么他不是 就不行,誰規定的?人只要會說話就會演戲,只要是胳膊腿齊全就會跳舞,我不認為人要訓練才能表達。我會激發他們原生態的生命力,在他們每個人身上發現不同的美。所以我們的演員不僅有當地人,還有庫區的、汶川的移民。我們不挑揀,你長得不好看、年歲大、個頭不高、嗓音不行,甚至你打架進過監獄,都來,我不拒絕任何人。

我們的主演,四十歲的男人,沒有受過教育,沒有一技之長,之前做最卑微、沒有前景的事情,可能都被社會邊緣化了。但是我覺得他身上有種特別憂郁的氣質,他看人都是偷偷的;而且他的嗓音非常穩、非常有味道。所以我就讓他試試,他自己都不相 信,但到現在我覺得他已經被角色附體了,特別完美。

新浪戲劇:在有垂直兩百米崖壁的大山中創作《印象武隆》,這其中一定有很多艱辛吧?

王潮歌:做一個實景演出的導演,你不能問我什么地方難,因為所有地方都難。我連撒尿都要克服困難,沒有廁所,就是找個似乎沒人的地兒解決。走路必須扶著,因為我們要爬一個巨大的陡坡,泥特別厚,一腳下去興許鞋就留在里頭了,拔出來鞋上都是大泥坨子。雨下了就一星期不停,所有人天天在泥水之中,都不打傘,就淋著。下雨吃飯,沒人找躲雨的地方,就和著雨水吃,都不覺得奇怪。我們每天從酒店到演出 場地要盤山半個小時,我們的執行總導演每天車到了之后就先吐,再開始工作。沒有日夜,天淺灰了,才回去睡覺。日夜、食物、睡眠、安危、疾病,都不是事,這 樣好幾個月。

創作上的苦就更大了。川江、烏江、沱江,全有號子,那是個海洋,唱哪一首?為什么?我把這些號子都聽了,得找到合適的號子;我還是編劇,要寫詞,把現有的精神加進去,做成曲,再讓演員們唱,每天喊,每天唱。

新浪戲劇:這么艱辛的創作過程,您一位女導演,是如何堅持下來的?

王潮歌:我不需要堅持,因為一旦堅持就需要隱忍,一旦隱忍就會覺得委屈。苦我不是一年吃,是十年吃,但我樂在其中,甚至我在工作中真沒覺得自己是女的,我雌雄同體。我們在山里工作時精神狀態都特別飽滿,一回到北京就覺得憋屈,臉上都沒風采。人累不死,但能窩囊死。當我看到號子真的唱響的時候,雖然都聽了一萬遍了,寒毛還是會蹭地豎起來,會覺得自己做了一件特別有意義的事情。

新浪戲劇:這些年印象系列的成功,讓大家贊佩您可以講藝術、技術、商業、傳統等等完美地結合在一起。您成功的經驗是什么?

王潮歌:我是個簡單的人,我只想一件事,這件事之后引出多少我再說:我把一個戲排好,觀 眾不僅在視覺上得到了滿足,在內心也得到了共鳴,他們是不是就會叫朋友也來看?我覺得這就是最大的商業。大家事后分析,我怎么那么機靈,所有事情都碼放得 那么停當,我根本沒有,我就干一件事,我不想商業的事。包括對遺產地的詮釋,對技術的追求,這也不是我的責任。我真的是對川江號子的精神、對四川人吃苦耐勞和隱忍的精神非常贊佩,我想把它發揚光大,恰恰川江號子是遺產,那不都順了么。我真的不是那么刻意,這世界上很少還有我這么二、這么干凈簡單的人。(奚牧涼.文)

武隆籍游客專屬福...

武隆籍游客專屬福... 2020重慶仙女山草原...

2020重慶仙女山草原... 到重慶武隆玩,這些...

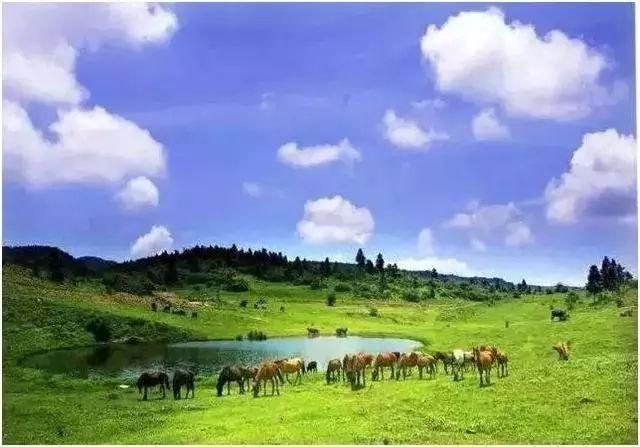

到重慶武隆玩,這些... 真正的南國牧原!仙...

真正的南國牧原!仙...