2017年8月14日晚8點,仙女山鎮仙女天街廣場十分涼爽,在舞臺聚光燈的照射下,熱辣歌舞在觀眾的歡呼聲中跳得格外賣力。

站在天街廣場,農家樂老板黃開倫心情格外舒暢,聚光燈打在他的臉上,他眼前一片眩暈。從窮得叮當響到如今兩個月能掙五、六萬元的農家樂老板,黃開倫始終感覺這是一場夢。如今在仙女山上,像黃開倫一樣依靠開農家樂發旅游財的就有350多戶。

20多年前,仙女山因交通閉塞、土地貧瘠,被形容為“鳥不下蛋”的地方,而今,武隆依托獨有的喀斯特地貌和生態資源,矢志不渝堅定旅游富民發展路子,一躍成為全國同時獲得“世界自然遺產、國家AAAAA級旅游景區和國家級旅游度假區”三大金字招牌的區,并被聯合國授予“中國可持續發展城市范例獎”等含金量極高的殊榮。

一個一窮二白的山區小城如何蛻變成為重慶市旅游發展的一面旗幟?看武隆如何踐行發展新理念,釋放旅游大招……

創新+協調

開辟旅游“三大戰場”

1994年,芙蓉江畔發現了芙蓉洞,武隆在財政收入只有3800萬元的情況下投入850萬元進行開發,邁出了發展旅游的第一步。

2007年,武隆喀斯特與云南石林、貴州荔波喀斯特一起作為“中國南方喀斯特”申報世界自然遺產獲得成功。

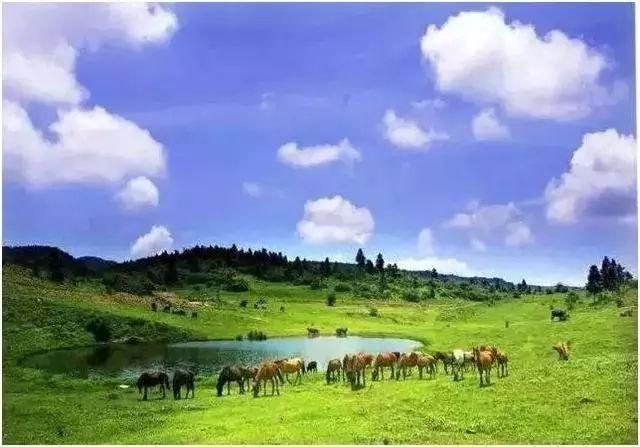

經過近20多年的打造,如今的武隆,已擁有世界規模最大最高的串珠式天生橋群“天生三橋”、有東方瑞士之稱的“仙女山國家森林公園”、列入《世界遺產名錄》的洞穴“芙蓉洞”三大AAAAA級景區及多個鄉村旅游景點。

2016年,全區共接待游客2450萬人次,旅游綜合收入達到75億元,以旅游為主導的服務業對經濟增長貢獻率達44.2%,旅游成為武隆名片。

“武隆旅游產業的‘蛋糕’之所以越做越大,一個根本原因就是始終踐行綠色發展理念,一張藍圖繪到底。”區委書記何平在接受媒體記者采訪時講到,武隆旅游的成功秘籍在于歷屆黨委政府“咬定”旅游不放松,始終堅守旅游發展的大思路,不斷挖掘本地資源,讓一個又一個“綠水青山”變成了“金山銀山”。

過去的成就固然矚目,但不進則退是永恒的真理。2016年,新一屆黨委政府明確提出了實施“全域旅游、全民興旅、山水結合、文旅融合、國際品牌”五大戰略,大力發展旅游“三大戰場”,加快旅游國際化步伐,真正把武隆建成國內一流、國際知名的旅游勝地的目標。

要下好全區一盤棋,創新是必由之路。為充分發掘武隆的生態資源,擴大旅游產業的輻射能力,武隆以旅游資源的梯度開發為思路,開篇謀劃起全域旅游發展模式。

依托覆蓋全境的200多處景點,區委區政府將全區作為一個大公園來規劃,推出了“一心一帶四區一網”空間布局,未來五年將總投資500億元、75個重點項目,集中布局三大戰場,打造“山水旅游”,叫響“神奇山水”,建成國際知名旅游勝地,走旅游富民之路。(轉二版) (接一版)

綠色+開放

青山綠水變金山銀山

8月22日一大早,白馬山上的茶山小鎮晨霧還未散,49歲的村民田茂芳早早地出門去茶山小鎮鋤草。作為臨時工,一天也有100多元收入。

“以前想出去卻出不去,現在是外面的人想進來咯。”談到如今的日子,她和丈夫張國生笑得合不攏嘴。殊不知,兩年前,她家還是豹巖村掙扎在貧困線邊緣的高山農戶。

白馬山與仙女山隔烏江相望,平均海拔1200米,森林覆蓋率高達90%以上,參天大樹不計其數。同時,這里是巴蜀通往貴州的黔蜀鹽茶古道。自然人文、紅色文化在這里交融,使之成為全區最好的綠地。但優質的生態旅游資源養在深閨之中,附近居民一直處在窮困邊緣。

隨著武隆旅游“三大戰場”打響后,白馬山作為第二大戰場,成為外界的焦點,轉折就此出現。

有仙女山“朱玉”在前,白馬山,到底該如何開發?

“必須堅持走差異化、特色化、國際化發展道路,堅持面上保護、點上開發。”區委書記何平的準確定位為白馬山開發找準了出路。

按照規劃,白馬上將按照一心兩景四組團的規劃布局,堅持“生態、文化、休閑、養生、科普”五大功能定位,突出自然觀光、文化展示、娛樂體驗、創新項目等旅游產品特色,按照國家AAAAA級景區、國家級旅游度假區和全國森林康養度假示范區規范標準,建成國際知名的戀愛圣地、全國著名的科普基地及重慶一流的養生福地和旅游度假的天堂,將其建設成為武隆旅游的又一張靚麗名片。

謀定而后動。2016年是白馬山開發第一年,開發以白馬鎮豹巖村天尺坪為先導開發區,完成望仙崖景區規劃、設計并開工建設,實現一年初見效的良好開局。

這讓張國生一家看到了希望,在當地政府的支持鼓勵下,夫妻倆利用10萬扶貧政策資金,在茶山小鎮建起了三層小洋樓,當起了農家樂老板。

“現在的變化在以前想都不敢想,都是沾了旅游發展的光喲。”對于增收致富,張國勝胸有成足。

未來五年,全區將在白馬山第二戰場上投入250個億,并按照“一年初見效、三年初建成、五年出成果”的目標序時推進……

共享+致富

抱團取暖凝心聚力

8月22日,“周家兄弟山寨”農家樂院壩前,幾十名游客悠閑地喝茶聊天、下著象棋,有的到不遠處的小河溝玩起了水。一陣風吹過,沁人心脾。

周家兄弟山寨是周家兄弟周六均和哥哥周六忠合伙打造的農家樂,共有82個房間,剛過去的兩個月平均每天入住游客有90人左右。

“平時這個地方少說有200人,周末至少有600人。”周六忠告訴記者,游客量至少比去年翻了一番。

周家兄弟山寨所在的地方叫小壩,面積不大,四面還有懸崖絕壁,只有一條河溝讓小壩顯得生機與動力。因為發展難,不少農民出門后都進了城或搬到了鎮上。

去年,村民周六忠出資10萬元,組織周六均、高國秀、冉松、冉林、冉小梅等5戶農家樂各自出資4萬元,成立汀瀾種植專業合作社,抱團發展起鄉村旅游。

周六忠告訴記者,近些年,小壩陸續有14家農家樂辦起了農家樂。但是過去因道路狹窄、河溝漲水,游客進不來。

自從專業合作社成立后,合作社發動村民將公路從原來的3.5米拓寬到4.5米,并進行河堤硬化、河床清淤,并沿公路兩旁栽植100株桂花樹,房前屋后培植玫瑰、月季等花草。

受周六忠等6戶農家樂帶動,8月初,村民吳昌健自掏腰包5萬元在道路兩旁安裝了13盞路燈。

基礎設施完善了,周邊環境更加美了,避暑游客自動找上了門。村民周六平從自家房屋中改造成9間客房,一開始就住滿了,兩個月時間就掙了2.7萬元。在專業合作社的帶動下,周邊農戶都傍上鄉村旅游。

事實上,在鄉村旅游發展上,抱團發展在全區已成常態。

2015年下半年,大洞河鄉百勝村,全村48家農家樂抱團成立了鄉村旅游農家樂協會,短短一年時間,該村的鄉村旅游接待水平得到質的提升。

“村民抱團發展旅游,以大戶帶動小戶,不僅在硬件設施上提升整體接待水平,并且在提升服務軟實力方面具有不可替代的作用,對提檔升級鄉村旅游起著極大的促進作用。”百勝村支書譚武忠表示。

一人富不叫富,人人富才是真富,近年來,全區人民在區委區政府的帶領下,群策群力堅守在鄉村旅游發展的“第三戰場”,大力發展主題農莊、定制農業等旅游產品。全力建設中國最美鄉村旅游目的地。

截至目前,全區26個鄉鎮中,已有21個鄉鎮、50余個行政村啟動實施了鄉村旅游項目建設,成功開啟了50余個鄉村旅游示范點打造。鄉村旅游正以高速蔓延之勢邁進全區農戶。

開放、共享地走旅游發展之路,武隆正大步向前邁進。本報記者 鄭靜婭 徐強

武隆籍游客專屬福...

武隆籍游客專屬福... 2020重慶仙女山草原...

2020重慶仙女山草原... 到重慶武隆玩,這些...

到重慶武隆玩,這些... 真正的南國牧原!仙...

真正的南國牧原!仙...