7月11日,趙家鄉海拔1500米的高山上,微風夾雜著炙熱。重慶理工大學管理學院副院長張仁軍帶著兩名學生在山上逛了許久。

遇到艷麗的山花,扯下來,說帶回去種植;遇到漂亮風景,多角度拍照,說帶回去研究。

這樣的“兜風”,研一學生潘咪習以為常。“只有真正了解這個大山,我們的規劃才能落地。”

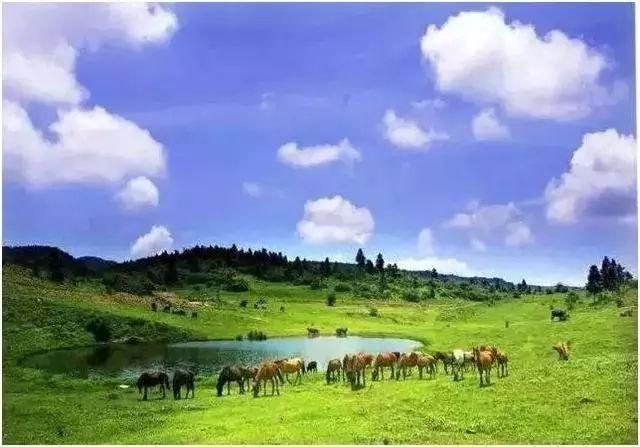

潘咪口中的規劃,是趙家鄉鄉村旅游規劃。去年10月,張仁軍跟隨幫扶組織民進重慶市委來到趙家鄉。“這里原始植被茂盛,是一塊養在深閨的‘處女地’。”張仁軍被美麗風景所震撼,同時擔心政府急迫發展造成生態資源損害,于是,主動提出制作鄉村旅游規劃。

然而,如何擺脫“高、大、上”的理論規劃,讓其接地氣,有“趙家特色”,張仁軍煞費苦心,也才有無數次的“轉山兜風”。

“他們來趙家避暑納涼,本身就是幫扶我們趙家,沒想到還幫我們做規劃。真是我們發展旅游的‘智囊團’。”當趙家鄉黨委書記鄧維敏翻完《趙家鄉鄉村旅游整體規劃》時,她激動不已。規劃從形象定位、項目設置等大范疇,到路邊標志標牌等小細節,都精益求精。

“智囊團”,共有6名教師與14名學生,在重慶理工大學的允許下,與趙家鄉聯合打造旅游實驗基地。

趙家,貧困鄉鎮。如何保護資源,又做出特色,更不花錢,“智囊團”必須“腦洞打開”——

第一步,“農”字上做文章。“農家樂,應有農村的風味,又有城市的漂亮。”張仁軍一行提出,可用色拉油空瓶子、舊水桶種上野山花,讓小街變為“袖珍花園小鎮”。

然而,一些村民說:“花不能吃,不能賣,還占門面,種上它干嘛?!”

“我們和老板聊天,告訴他種上花之后,能吸引更多的游客。”該校旅游專業大二學生孫博俊,和其他3位同學一起長期駐扎在趙家,充當校、鄉“聯絡橋”,幫助老師們想法的實施。今年春天,上山挖野花,打造花園示范點,是他們的重要任務。

如今,空酒瓶、舊輪胎都成為別具一格的花盆,夜來香、蘭花、扁竹根等靚麗小花,引游客爭相拍照。

第二步,“耍事”上下功夫。如何避免“旅游就是換個地方打牌”,張仁軍認為,項目設置是關鍵。尋找適合老年人休閑養生,又不破壞生態搞建設,智囊團將其鎖定在“軟活動”。

7月3日,潘咪在豪爽農家樂給老年游客上了一堂以野菜養生為題的培訓課。

“我們還會進行竹編、粽編、陶藝等傳統技藝的培訓,讓游客融入慢生活。”張仁軍告訴記者,編織產品屬于文創產品,可通過電商平臺售賣,增強游客編織積極性,也為村民增加收入。

第三步,在模式上求突破。去年冬天,白雪皚皚的趙家,涌進了兩波40多名主城來的小學生。那是張仁軍為了說服村民“冬天也可做旅游”而開展的冬季夏令營。在原始森林、溶洞群里,小孩子們玩得不亦樂乎,叫嚷著明年還來。

當時,深冬,農家樂老板都出去打工,沒人接待,政府出面召回兩位。當農家樂老板計算到冬天也賺得近兩萬元時,瞪著眼睛驚嘆:“冬天也能賺旅游錢,有文化人的支招,還真是不一樣。”

有了第一年成功試驗,趙家鄉把“打造重慶青少年自然教育露營基地”作為鄉村旅游提檔升級的重要項目。

除了挖掘科普價值,“智囊團”也籌備觀花鳥協會、網絡眾籌等旅游項目,希望早日探索出真正意義上的“既保護生態,又助推發展”的鄉村旅游之路。張仁軍說,那是高端的鄉村旅游之路。

武隆籍游客專屬福...

武隆籍游客專屬福... 2020重慶仙女山草原...

2020重慶仙女山草原... 到重慶武隆玩,這些...

到重慶武隆玩,這些... 真正的南國牧原!仙...

真正的南國牧原!仙...