鄉村旅游如今已成為一個熱詞,不管是在區縣領導層面,還是在最基層的村組、甚至農民當中,這個詞都很流行。

但鄉村旅游對游客最具吸引力的是啥?卻頗值得認真研究。

高山避暑納涼游暑期火爆,但酷暑一過,接待設施就“清涼”下來;賞花旅游人流如織,但十多二十天的花期一過,馬上變得冷清;葡萄、李子、枇杷等采果旅游,也是采摘期一完,果園里就恢復“寧靜”……在這些旅游產品中,能讓游客記得住的,無非是哪里的夏天涼快、哪里的桃花紅、哪里的李花白等相對單薄的東西。這樣的鄉村旅游,雖有一定的吸引力和生命力,但季節性太強,從長遠看,能吸引游客一年四季都來,并在旅游中體驗到深厚文化積淀的,只有一樣東西——鄉愁。

前不久,在貴州省遵義縣楓香鎮花茂村了解到,3年前,花茂村還是一個貧困村,可通過鄉村旅游,如今卻迅速地脫貧走向富裕。花茂村發展鄉村旅游,不是靠鮮花、采果,也不是靠避暑納涼,而是靠鄉愁的吸引力。

在村里,改造好的村公路和小路,把一幢幢分散的農房串連起來。這些經過改廁、改廚、改水后的農居,雖然小院及周圍都種上了鮮花綠樹,環境大為改善,但以前的土圍墻、牛圈,甚至前些年土法烤煙的煙房,都保留了下來。

除保留這些“歷史遺跡”,花茂村還喚醒沉睡的文化,比如陶藝——據說是當年茅臺酒揚名國際,所用器皿就是該村生產的。通過文化挖掘,既為村里形成了一項產業,又能讓游客領略到鄉土文化。

正是因為留住了這些記載著“鄉愁”的“古跡”,使花茂村一年四季都有旅游“賣點”,村民也通過發展鄉村旅游,陸續脫貧致富。

旅游是靠文化來支撐的,鄉村旅游也不例外。因此,在發展鄉村旅游中,切不可忽視了挖掘鄉愁這一最具有吸引力的文化“賣點”。相比之下,目前一些地方在發展鄉村旅游時,片面突出鮮花、采果、農家飯這些短期內有吸引力的產品;或在新農村建設中大拆大建,片面地追求向城鎮“靠攏”,不僅所建房屋的建筑風格失掉了農村風味,也失掉了鄉愁,這種忽視保留、挖掘鄉愁文化的情形,必將使鄉村旅游失分。

鄉愁文化是最具地方特色的一種文化,做好這方面的文章,還可以在一定程度上避免鄉村旅游出現同質化競爭,形成各自的特色,用特色來占領鄉村旅游市場。

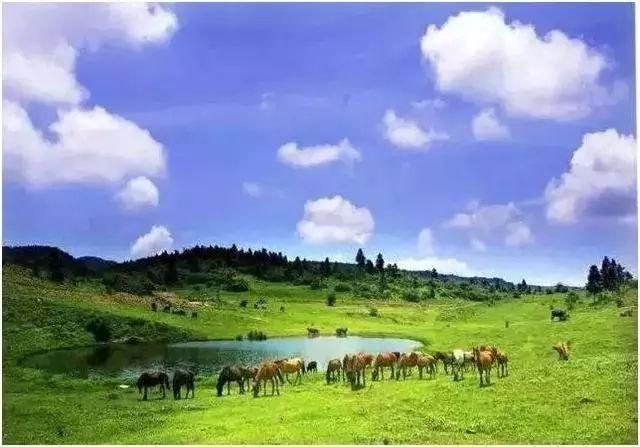

鄉村旅游不僅要讓游客望得見青山,看得見綠水,更應讓游客記得住鄉愁。

武隆籍游客專屬福...

武隆籍游客專屬福... 2020重慶仙女山草原...

2020重慶仙女山草原... 到重慶武隆玩,這些...

到重慶武隆玩,這些... 真正的南國牧原!仙...

真正的南國牧原!仙...