巧兒是我小學時期的同班同學。那時候的她,經常穿一件小花布衫,藏青色褲子,方口布鞋。她平時話語不多,上課時聽講特別專注,總是踴躍地舉手提問,做起作業來,誰走到她跟前她都不知道。唯一能體現她兒童活潑天性的是:下課后,和女同學們在一起踢毽子、跳麻繩,她們咯咯咯地笑。她扎兩個小辮子,頭發有些黃,因此,我們給她起外號叫黃毛丫頭。

就是當時不起眼的這個黃毛丫頭,后來卻成了我們全班36個同學中最有出息的人。她現在是一家上市公司的高管,聽說她一年的年薪在我們老家能蓋起一棟大樓。她是一個孝順的女兒,有時間就回到農村老家去看望父母。她擁有最先進的手機和平板電腦,但是,回家以后,她將它們全部裝進了包里,除非有電話打過來,她才取出手機接一下,在家從來不玩手機。

我感到有些驚奇,就問她為什么這樣。她說:“我在城里上班的時候,人離父母很遠,心貼得很近,總是擔心父母有個病有個災什么的,想起父母為了養育我所付出的艱辛,我常常淚流滿面,我夜里老想他們。現在回到家里來了,人和父母離的很近,如果只顧自己玩手機,心就離父母遙遠了,我們還回來干什么。”

巧兒的父母是地道的農民,看到女兒回來了,笑瞇瞇的,好高興啊,打量著女兒,看她是不是廋了,是不是黑了。想著法子給她做好吃的。

三夏的時候,巧兒又回到老家,她竟然挽起袖子,提上鐮刀到地里去割麥子。村里的人說,巧兒叫一臺收割機,一會兒就把那點麥子割完了,何必受這個烈日炙烤的罪。不是巧兒不叫,是她爹嫌收割機割的麥茬太高,也不干凈,不讓收割機收割。巧兒說:“我雖然割不了多少,但是,我能多割一點,我父母就少受一點罪。”

巧兒是熱愛故鄉的人,是她出資鋪設了村里到鎮上的柏油路,四鄉八鄰的鄉親提起巧兒,總是說我們的巧兒,那份親切,那份自豪,讓人羨慕。

巧兒是個乖巧的孩子,每次回到老家,車到村口,她下了車,讓司機開著,自己步行進村,見到大嬸大伯,親切地打個招呼,男的遞一支香煙,婦女和兒童就給一把水果糖。村上的干部早早就給巧兒的爹娘留下話,巧兒回來了,一定告訴他們,他們要請巧兒吃飯。巧兒的母親說,她每次回來,就讓我給她搟面條,炒韭菜、炒辣椒,其他的飯她不吃。

你不要以為她現在有錢了,就是一個珠光寶氣的女人,恰恰相反。同學聚會的時候,我再一次見到她,我以為她會開寶馬車前來,沒有想到,她坐公交來了。她沒有化妝,沒有一件首飾,衣著樸素而大方,那種氣質不是用物質所能堆積起來的,在我的眼里,她是最美的女人。

我們的聚會,不是情人約會,不是炫耀官職大小,也不是炫耀多么富有,而是暢想自己的夢想。

我對巧兒說:“你不要把我當成你的老同學,現在我的身份是記者,我要采訪你,請你談談你的夢想。”

巧兒笑著說:“我的夢想很多,我希望我的父母健康長壽,希望鄉親們早日富裕起來,希望光棍早日娶上媳婦。希望我們國家富強起來,希望人心向善,天下太平。”

武隆籍游客專屬福...

武隆籍游客專屬福... 2020重慶仙女山草原...

2020重慶仙女山草原... 到重慶武隆玩,這些...

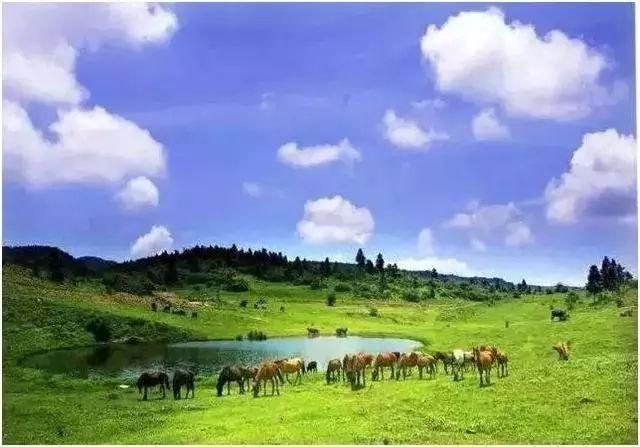

到重慶武隆玩,這些... 真正的南國牧原!仙...

真正的南國牧原!仙...